Nếu người hâm mộ vẫn đang tìm kiếm hệ thống phát sóng bóng đá chất lượng thì chắc chắn đề xuất hàng đầu chính là Mitom. Hệ thống đang tập trung phát triển tính năng ngày càng hiện đại. Cùng tìm hiểu thêm những tính năng nổi bật của nền tảng Mì tôm trong bài viết sau.

Nền tảng xem bóng đá trực tuyến hấp dẫn – Mitom

Hiện nay, nhu cầu theo dõi bóng đá trực tiếp của người chơi ngày càng tăng cao. Hàng loạt nền tảng phát sóng trực tuyến đã được ra mắt đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người hâm mộ thể thao.

Người hâm mộ khi truy cập hệ thống sẽ được cung cấp tính năng trực tuyến bóng đá vô cùng hiện đại. Đặc biệt bên cạnh đó, người hâm mộ còn có cơ hội cập nhật thêm thông tin thể thao bóng đá tại Mitom.

Đồng thời hệ thống cung cấp hàng loạt tính năng mới. Người hâm mộ đam mê cá cược thể thao hoàn toàn có thể lựa chọn tham gia tính năng cá cược thể thao hoặc nhận định kèo trực tuyến hiện đại.

Lý do thành lập nền tảng trực tuyến Mitom

Nhu cầu theo dõi bóng đá trực tiếp trên các hệ thống website của người Việt Nam ngày càng tăng cao. Bởi không phải lúc nào người hâm mộ cũng có cơ hội ra sân theo dõi các trận bóng trực tiếp hay tụ tập tại các quán cafe.

Khi đó, việc theo dõi bóng đá trực tiếp thông qua thiết bị như máy tính hay điện thoại di động cá nhân trở thành xu hướng. Người chơi có thể truy cập website được trải nghiệm tính năng thể thao hiện đại.

Nhận thấy nhu cầu theo dõi thể thao bóng đá của người hâm mộ cùng niềm đam mê thể thao, một nhóm kỹ sư đã cùng nhau tập hợp nghiên cứu và xây dựng kênh xem bóng trực tuyến Mitom. Qua đó cung cấp dịch vụ thể thao nhanh chóng được cập nhật thường xuyên.

Hệ thống luôn nỗ lực và không ngừng nâng cao chất lượng đặc biệt vượt trội với đường truyền, cải thiện độ phân giải của hình ảnh trong từng trận đấu. Các thao tác trên hệ thống cũng được tích hợp để dễ dàng sử dụng hơn.

Với hệ thống Mitom, người hâm mộ không chỉ đơn thuần là được xem những trận bóng trực tuyến, mà còn được cập nhật thông tin thể thao nhanh chóng. Mang đến những trải nghiệm bóng đá đẳng cấp theo cách đơn giản nhất.

Qua một quá trình cung cấp dịch vụ trên thị trường, hệ thống đang ngày càng hoàn thiện và phát triển. Mì tôm TV đã dần trở thành cái tên được đông đảo người hâm mộ lựa chọn trong các hệ thống hiện nay.

Chiến lược và mục tiêu phát triển của Mitom

Hệ thống luôn lấy trải nghiệm của người hâm mộ là mục tiêu phát triển toàn hệ thống. Hướng tới cung cấp dịch vụ giải trí chất lượng nhất. Người hâm mộ sẽ được sử dụng tính năng xem trực tiếp bóng đá hoàn toàn miễn phí và không bị chèn quảng cáo.

Ngoài ra, người hâm mộ có thể cập nhật tin tức thể thao nhanh chóng và chính xác. Đảm bảo người dùng tại Mitom có thể dễ dàng cập nhật thông tin thể thao mong muốn.

Đồng thời có thể tham khảo bảng soi kèo được cung cấp trên hệ thống. Từ đó người chơi dễ dàng lựa chọn tỷ lệ đặt cược thể thao hợp lý.

Vì sao nên xem bóng đá trực tiếp tại Mitom

Người hâm mộ chắc chắn không nên bỏ lỡ trải nghiệm xem bóng trực tuyến trên nền tảng Mì tôm. Hệ thống cung cấp trải nghiệm tốt nhất với link không bị chặn giúp người chơi truy cập dễ dàng.

Đồng thời hệ thống còn cung cấp hàng loạt tính năng thú vị. Những tính năng nổi bật dưới đây cũng là lý do người hâm mộ không nên bỏ lỡ trải nghiệm trực tuyến thể thao.

Phát sóng toàn bộ giải đấu trên thế giới

Trải nghiệm xem trực tiếp bóng đá Mitom giúp người hâm mộ được thỏa mãn với đam mê bóng đá. Hầu hết các giải đấu lớn trên thế giới và trong khu vực đều được phát sóng như: La liga, Premier League, hay Giải vô địch Đức,…

Đồng thời, hệ thống thường xuyên cập nhật các giải đấu lớn nhỏ trên thế giới cũng như khu vực. Đảm bảo cung cấp lịch thi đấu vô cùng chi tiết phát sóng trực tuyến kịp thời những giải bóng hấp dẫn tới người hâm mộ thể thao.

Đội ngũ bình luận viên đa dạng phong cách

Một trong những tính năng làm nên thương hiệu của hệ thống chắc chắn là bình luận thể thao. Tính năng này là điểm nổi bật thu hút được thành viên tham gia hệ thống.

Mitom xây dựng đội ngũ bình luận viên bóng đá vô cùng chất lượng và dày dặn kinh nghiệm. Với khiếu hài hước của họ người hâm mộ sẽ được theo dõi những trận đấu thú vị.

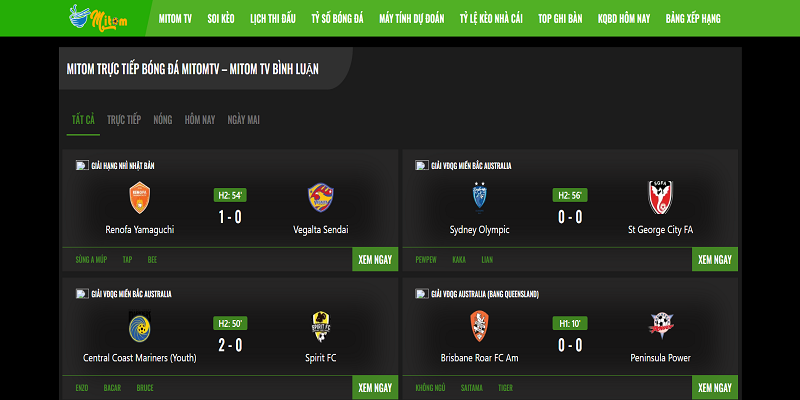

Giao diện bắt mắt, tiện lợi với người sử dụng

Hệ thống đầu tư thiết kế website chuyên nghiệp, sử dụng các tone màu trắng xanh hài hoà. Các tính năng được sắp xếp logic giúp người hâm mộ xem trực tiếp bóng đá Mitom nhanh chóng hơn.

Hệ thống tập trung đầu tư thiết kế đồ họa đơn giản nhưng mang phong cách riêng. Người hâm mộ thể thao sẽ không cảm thấy nhàm chán khi truy cập theo dõi bóng dá.

Mitom nói không với các quảng cáo

Một trong những vấn đề đau đầu của người hâm mộ khi theo dõi trực tiếp các giải bóng đó chính là quảng cáo. Nhiều hệ thống trực tuyến bóng đá hiện nay đều chèn quá nhiều quảng cáo ảnh hưởng tới chất lượng theo dõi các trận đấu.

Tuy nhiên người chơi không nên quá lo lắng bởi vấn đề đau đầu này sẽ được giải quyết hoàn toàn tại Mitom. Hệ thống hạn chế tuyệt đối việc chèn quảng cáo trong các trận đấu do đó người hâm mộ sẽ không bị quảng cáo làm phiền trong các trận bóng.

Cập nhật tin tức thể thao nhanh chóng

Ngoài tính năng xem trực tiếp bóng đá, người hâm mộ sẽ được cung cấp hàng loạt tính năng hiện đại khác. Trong đó có thể đề cập tới tính năng cập nhật tin tức thể thao nhanh chóng.

Người hâm mộ có thể cập nhật tỉ số của từng trận đấu chi tiết tại Mitom. Đặc biệt thông tin được cập nhật thường xuyên hàng giờ trên hệ thống. Ngay cả khi trận đấu đang diễn ra thông tin cũng được cập nhật đến người hâm mộ.

Cung cấp link trực tuyến bóng đá đa dạng

Trước khi truy cập theo dõi bóng đá, người hâm mộ luôn quan tâm tìm hiểu về hệ thống phát sóng trực tuyến có ổn định hay không? có truy cập được không? Thấu hiểu được mong muốn của người hâm mộ nền tảng Mitom đã cung cấp đa dạng link chính thức và dự phòng.

Đồng thời, hệ thống cũng luôn cập nhật thường xuyên cung cấp link sớm nhất trên website để người hâm mộ có thể truy cập trước. Đồng thời xây dựng hệ thống link dự phòng đảm bảo trải nghiệm xem bóng trọn vẹn.

Kênh Mitom luôn cập nhật lịch thi đấu

Hệ thống cung cấp hầu hết các giải đấu trên thế giới. Kể cả những giải đấu mới trong khu vực và quốc tế. Giúp người hâm mộ bóng đá có thể theo dõi thêm những trận đấu vô cùng thú vị.

Đặc biệt lịch thi đấu sẽ được đăng tải công khai trước khi trận đấu diễn ra. Ngoài ra khi đăng ký tài khoản thành viên chính thức, Mitom sẽ gửi thông báo cập nhật link thi đấu tới thành viên.

Đảm bảo chất lượng xem trực tiếp bóng đá siêu khủng

Người xem trực tiếp bóng đá đảm bảo sẽ được tận hưởng những trận bóng vô cùng chất lượng trên hệ thống. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu khắt khe về hình ảnh của người hâm mộ khó tính nhất.

Mỗi trận bóng được phát sóng trực tuyến tại Mitom sẽ được cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao chất lượng, sắc nét. Đảm bảo cung cấp đường truyền ổn định, người hâm mộ sẽ được tận hưởng cảm giác như đang theo dõi tại sân cỏ.

Dễ dàng tìm kiếm link phát sóng

Nhằm mang đến cho người chơi trải nghiệm tiện lợi, link phát sóng các trận bóng sẽ được cung cấp ngay tại trang chủ. Người hâm mộ chỉ cần truy cập website có thể tìm kiếm link theo dõi một cách dễ dàng.

Đảm bảo nhanh chóng truy cập theo dõi trực tuyến bóng đá nhanh chóng tại Mitom. Bên cạnh đó các đường link dự phòng được cung cấp công khai để người hâm mộ có thể truy cập kiểm tra trước trận.

Bảo mật thông tin người hâm mộ thể thao

Người dùng khi đăng ký tài khoản theo dõi bóng đá thường băn khoăn đến các vấn đề bảo mật thông tin khách hàng. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá có thể yên tâm tận hưởng xem trực tiếp bóng đá tại nền tảng trực tuyến Mitom.

Hệ thống thiết lập công nghệ mã hoá SSL và 256bit vô cùng hiện đại. Đảm bảo lưu trữ và bảo vệ tuyệt đối lượng lớn thông tin người dùng.

Một số tính năng thể thao hấp dẫn

Một trong những tính năng giải trí chất lượng mà người chơi nên lựa chọn trên nền tảng ngoài xem trực tiếp bóng đá đó là cá cược thể thao. Hệ thống cung cấp sân chơi cá cược minh bạch cho người hâm mộ bóng đá.

Mitom cung cấp tỷ lệ kèo cược hấp dẫn, cũng như tính năng trả thưởng nhanh chóng. Thành viên hệ thống vừa có thể xem trực tiếp bóng đá vừa gia tăng thu nhập một cách nhanh chóng.

Nếu người hâm mộ không có nhiều thời gian để theo dõi trọn vẹn một trận bóng hoặc bỏ lỡ những trận đấu đã diễn ra có thể sử dụng tính năng Highlight. Đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét như theo dõi trực tiếp.

Hướng dẫn cách xem trực tiếp bóng đá tại kênh Mitom

Để truy cập theo dõi bóng đá, người dùng cầm thực hiện theo những thao tác cụ thể như sau:

- Bước 1: Truy cập website chính thức của Mì tôm. Người hâm mộ có thể theo dõi trên thiết bị máy tính hoặc điện thoại.

- Bước 2: Lựa chọn danh mục Giải đấu đang diễn ra và nhấn vào giải bóng mà bản thân yêu thích.

- Bước 3: Hệ thống sẽ tự động chuyển hướng đến link xem trực tiếp bóng đá Mitom.

Người dùng đánh giá như thế nào khi xem bóng đá tại hệ thống?

Để đưa ra được nhận định chính xác và khách quan nhất về hệ thống. Người hâm mộ có thể thường xuyên theo dõi thêm đánh giá của cộng đồng người dùng tại hệ thống.

Ưu điểm của kênh Mì tôm

Truy cập hệ thống Mitom, người hâm mộ thể thao sẽ có cơ hội được tận hưởng những tính năng nổi bật như:

- Hệ thống cung cấp tính năng phát sóng trực tiếp trên đa nền tảng tiện lợi.

- Cung cấp công nghệ hình ảnh chất lượng cao với độ phân giải 4K.

- Có thể sử dụng tính năng xem bóng ngoại tuyến khá thú vị.

Nhược điểm hạn chế của Mì tôm

Bên cạnh đó còn một số điểm hạn chế mà người hâm mộ nên lưu ý:

- Nếu chưa đăng ký tài khoản thành viên, bạn sẽ bị hạn chế một số tính năng như bỏ qua quảng cáo hay lựa chọn chế độ hình ảnh,…

- Khi lượng truy cập quá lớn người xem trực tiếp bóng đá trên hệ thống Mitom, người dùng có thể sẽ phải dùng đến các link dự phòng được cung cấp trước đó.

Cần lưu ý gì khi xem trực tiếp bóng đá tại Mì tôm

Để đảm bảo tận hưởng trọn vẹn những trận bóng, bạn nên lưu ý một số nội dung được cập nhật dưới đây:

- Mitom cung cấp đa dạng các server dự phòng. Trong trường hợp bị văng khỏi link người hâm mộ nên truy cập link dự phòng để tiếp tục theo dõi.

- Để tránh trường hợp không vào được link, bạn nên truy cập các phòng trực tiếp khoảng 10 phút trước khi trận đấu diễn ra.

- Hiện nay có khá nhiều link giả mạo lừa đảo xuất hiện. Do đó người chơi cần đánh giá hệ thống trực tiếp bóng đá trước khi tham gia.

So sánh chất lượng giữa Mitom và các trang trực tiếp bóng đá khác

Khi lựa chọn xem trực tiếp bóng đá tại Mì tôm, bạn có thể thấy sự khác biệt so với các trang trực tiếp bóng đá khác. Cụ thể như sau:

- Hệ thống Mì tôm cung cấp tính năng bỏ qua quảng cáo giúp người xem không bị ảnh hưởng bởi các quảng cáo.

- Website cung cấp đường truyền với tốc độ khác nhau, đảm bảo chất lượng hình ảnh từ 1080HD nổi bật hơn hẳn các trang trực tiếp khác.

- Đặc biệt là chế độ xem ngoại tuyến giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi các trận bóng.

Lời kết:

Bài viết trên đã tổng hợp thông tin tìm hiểu về hệ thống Mì tôm. Người hâm mộ bóng đá sẽ có cơ hội được tận hưởng những trận bóng kịch tính với tính năng xem trực tiếp bóng đá Mitom.